Die Texte entstammen größtenteils dem Corona trotzen Newsletter von Msg. Schuller. Die Bilder sind von Hans Fischer.

Natürlich ist unsere 1958 eingeweihte Kirche kein Barockjuwel wie viele andere Dorfkirchen. Es kommt auch bei ihr, wie bei uns Menschen, vor allem auf die „inneren Werte“ an. Davon gibt es genügend, aber Sie werden vielleicht staunen, wieviel darüber hinaus künstlerisch Hochinteressantes zu entdecken ist.

So schaut unsere Straßberger Kirche aus, wenn ich vom Altar in sie hineinblicke. Da denke ich mir gleich lieber unsere treuen Gottesdienstteilnehmer dazu. Denn hoffentlich wird sie nie so leer sein, wenn Gottesdienst gefeiert wird. Kirche lebt nur, wenn Menschen in ihr leben.

Diese umgekehrte Blick ist mir sympathischer, vor allem, weil da ein Element ins Spiel kommt, für das ich unwahrscheinlich dankbar bin – unser neuer, mit einem Fußpedal versehener, deshalb absolut hygienischer Weihwasserspender.

Sie alle erleben es ja: beim Betreten einer Kirche findet man immer eine Desinfektionsflasche vor, genau wie bei uns – in dieser Corona-Pandemiezeit äußerst sinnvoll. Und genauso ist auch das Weihwasserbecken leer, ich kann mir nicht, wie ich es gewohnt bin, mit gesegnetem Wasser das Kreuz auf die Stirn zeichnen. Ich habe die Sorge, dass dadurch die Botschaft ausgesandt wird: Es ist wichtiger, Desinfektionsflüssigkeit zu nehmen als Weihwasser. Ohne es zu wollen, werten wir das eine gegen das andere ab, obwohl beide Elemente auf ganz verschiedenen Ebenen spielen. Wenn es dann wieder mal Weihwasser im Becken geben sollte, wird doch die allgemeine logische Überlegung lauten: „Das braucht´s nicht, ich habe mir ja zu Hause die Hände gewaschen.“ Ich weiß nicht, ob ich da übertreibe; diese Schlussfolgerung will niemand von uns, aber das Unterbewusstsein treibt mit uns auch seine eigenen Spielchen.

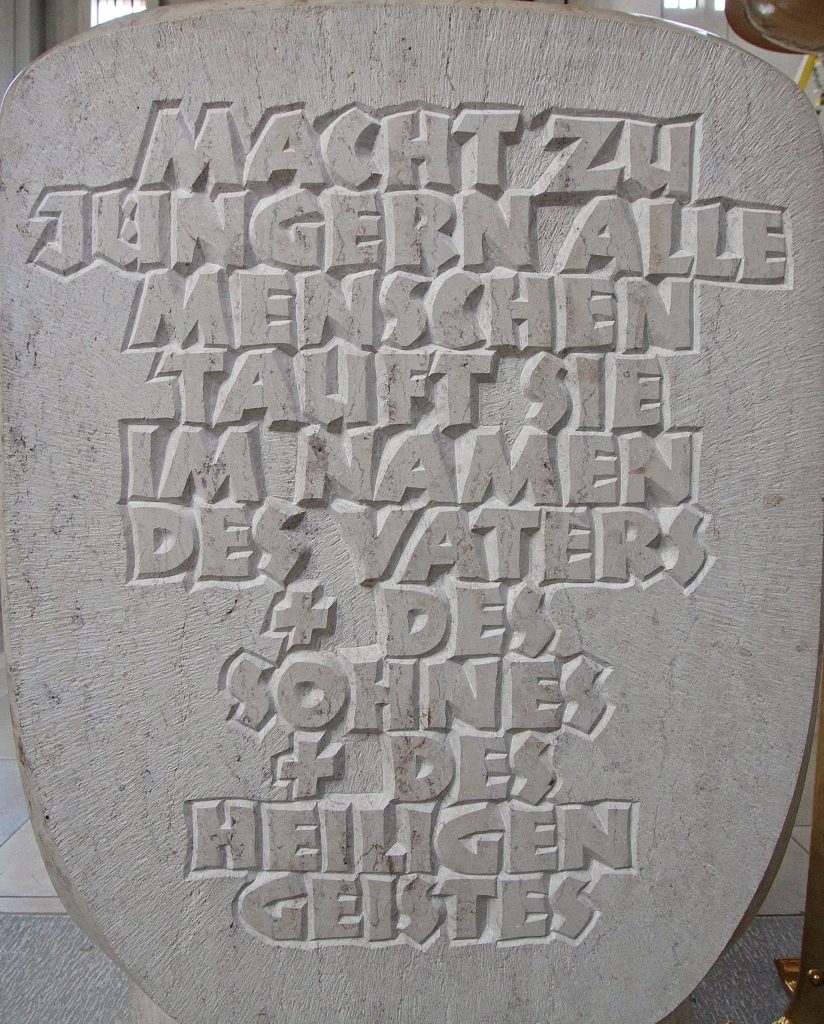

Wenn wir während der Coronapandemie diese geistliche Grundstimmung verlieren – sehr schade. Deshalb heute nur noch zwei Bilder, die Herr Hans Fischer geschossen hat, vom Taufstein unserer Gemeinde. An dem passiert ja viel mit Wasser:

Foto: Thomas Schmitz | Taufbecken

Foto: Hans Fischer

Kreuz vorne und hinten

Foto: Hans Fischer |

Ersten Korintherbrief

(1 Kor 12, 13)

Vorne und hinten ein Kreuz: Und an den beiden Seiten jeweils ein Zitat aus dem Neuen Testament. Das eine stammt vom Schluss des Matthäusevangeliums mit dem Auftrag des auferstandenen Jesus an die Jünger, seine Gegenwart in der Welt zu bezeugen (Mt 28, 16-20).

MACHT ZU JÜNGERN ALLE MENSCHEN

TAUFT SIE IM NAMEN

DES VATERS + DES SOHNES + DES HEILIGEN GEISTES

Und das zweite auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Satz aus dem Ersten Korintherbrief (1 Kor 12, 13): „Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen.“ Beide Sätze haben viel mit dem zu tun, was man im weiten Sinn als Sakrament bezeichnen kann.

Letzter Sonntag des Kirchenjahrs. Das Sonntagsevangelium ist das klassische vom Ende der Zeiten, vom sogenannten „Jüngsten Gericht“: Mt 25, 31-46. Wohl die meisten von uns werden es irgendwie, zumindest teilweise, im Ohr haben: Von der Scheidung der „Böcke“ und der „Schafe“ über das „Ich war hungrig und ihr habt mir zum Essen gegeben“ bis zur Schlusssequenz „Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben“.

Dieser Newsletter hat deshalb ein doppeltes Ziel: erstens, darauf hin zu weisen, wo bei uns in der Straßberger Kirche das Thema „Jüngstes Gericht“ eine Rolle spielt, zweitens aber damit einer grundsätzlichen Schwierigkeit nachzugehen, die sich beim Reden über Gott und Himmel und Ewigkeit immer wieder breit macht. Um den Tabernakel in der Mitte unseres Hochaltares geht es.

Gleichsam im ersten Stock dieses turmartigen Gebildes sieht man den am Jüngsten Tag aus den Himmeln kommenden endzeitlichen Richter:

Dass es der Wiederkommende Christus sein soll, darauf weisen die seitlichen Bilder hin: links von unten nach oben: Jesus am Ölberg (auf dem Foto sieht man nur halb den Engel), dann das Letzte Abendmahl und oben die Auferweckung aus dem Grab. Rechts unten halb verdeckt Jesus und Maria von Magdala am leeren Grab, dann der Abschied Jesu von den Jüngern und seine Himmelfahrt.

Aber die große Gestalt in der Mitte: ist das wirklich Christus? So alt wird Christus doch nie dargestellt. Da hat der Maler Karl Roth wohl zu viel auf einmal gewollt. Denn die Rede vom richtenden Christus holt ihren Impuls natürlich auch aus dem Alten Testament. Und im Buch Daniel gibt es eine Vision des Propheten vom Gericht über die Völker: „Da wurden Throne aufgestellt, und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle.“ (Dan 7, 9). Genau dieser Hochbetagte soll es also wohl sein. Das Gewand, man sieht es noch, war mal weiß gemalt, die Haare, der Bart sind deutlich wie Wolle. Bei Daniel heißt es weiter: „Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Nationen, Völker und Sprachen müssen ihm dienen.“ (Dan 7, 13-14)

Weil Jesus sich selbst immer wieder als „Menschensohn“ bezeichnet hat, wurde dann diese Stelle auf ihn hin gedeutet: er ist es, dem das Königtum über die Erde gegeben wird. Deshalb halten oben die zwei Engel eine Krone über das Haupt. Irgendwann im christlichen Nachdenken über das Ende wurde dann dieser König über „alle Nationen, Völker und Sprachen“, mit dem man Jesus identifiziert hatte, zusätzlich identifiziert mit dem „Hochbetagten“, von dem ein paar Zeilen vorher Daniel gesprochen hatte. Und unser Maler hat das dann ins Bild umgesetzt.

Darunter hat er dann noch die Anbetung des Lammes aus der Offenbarung des Johannes gestellt. Und zu dessen beiden Seiten zwei Frauengestalten, die wohl die bildliche Darstellung der „Kirche aus den Juden“ und der „Kirche aus dem Heidentum“ aufgreifen sollen, wie man sie auf frühchristlichen Mosaiken findet.

Aber irgendwann ist der bildliche Kuddelmuddel zu groß. Eben das Problem, wenn man zuviel auf einmal will. Ich kann nicht unterschiedliche Bilder und Begriffe für Jesus Christus gleichzeitig verwenden: Auferstandener, Richter, Wiederkommender, Hochbetagter, König, Menschensohn, Lamm Gottes. Jedes dieser Worte kommt aus einem ganz bestimmten Kontext und drückt eine bestimmte Dimension der Wirklichkeit Jesu Christi aus. Es bleiben aber Bilder, die ich nicht harmonisch, ohne Bruch zu einem Totalbild zusammenfügen kann. Wenn man es versucht, wird es so abstrus wie auf unserem Straßberger Tabernakel.

Und so schwebt der Heilige Geist aus dem Nichts kommend hilflos über dem seltsamen Gedanken- und Bilderkonstrukt, und seine pfingstlichen Flammen fliegen widersinnigerweise von ihm weg nach oben weg ins All und verschwinden im Nichts.

Deshalb ist dieser seltsame Hochbetagte/Wiederkehrende Christus für mich jedesmal, wenn ich auf unseren Tabernakel blicke, eine Mahnung: beim Reden über Gott und unseren Glauben ist meistens Weniger mehr und besser. Gott ist und bleibt der ganz andere. Schon das Vierte Laterankonzil im Jahr 1215 unter Papst Innozenz III. hatte über unsere Worte zu Gott oder Jesus Christus sehr, sehr weise festgestellt: wenn man Bilder und Begriffe benütze, sei festzuhalten, „dass zwischen Gott und dem Geschöpf“ (also unseren Worten über ihn mit menschlichen Bilder) „keine Ähnlichkeit ausgedrückt werden darf, ohne dass eine größere Unähnlichkeit festzuhalten wäre“.

Schon der große Mystiker des Mittelalters Johannes Tauler (1300-1361) schreibt, und die Mystiker wussten etwas von Visionen: „Der Mensch schaue auf die unsagbar tiefe Verborgenheit Gottes. Dahinein dringe mit allen Kräften weit über die Gedanken. Da ist es so still, so heimlich und so einsam. Da ist nichts als lauter Gott. Dahinein kann nie Fremdes, nie eine Kreatur, nie Bild und Weise.“ Gott bleibt Geheimnis. Dies nie zu vergessen, gehört auch zum Glauben.

Schöpfungstage – Links des Tabernakels

Schöpfungstage – Rechts des Tabernakel

Der vierte Schöpfungstag bringt das Entstehen von Sonne, Mond und Sternen.

Dahinter steckt eine dreifache Absicht: erstens die Gegenposition gegenüber all den Religionen im Umfeld des Judentums, bei denen die Gestirne des Himmels göttliche Qualität besaßen, sogar Götter waren, bei den Ägyptern, den Babyloniern, etwas später dann zum Beispiel der „sol invictus“, der „unbesiegbare Sonnengott“ oder die „Selene“, die „Mondgöttin“. Dagegen heißt es zugespitzt in der Genesis: das sind nur Lampions, die Jahwe an den Himmel gehängt hat. So klang radikale Religionskritik damals, von der Position des Monotheismus her, der nicht nur den Glauben an einen einzigen Gott bedeutet, sondern genauso entschieden daraus folgert: was nicht dieser einzige, unsichtbare, ewige, unbegreifliche Gott ist, alles das ist relativ, geschaffen, bedingt, endlich, mag es noch so mächtig und groß sein.

„Gott sprach: Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden, dass sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten so für Tage und Jahre, und seien Leuchten am Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten! Es ward so. Gott machte die zwei großen Leuchten, die größre Leuchte zur Waltung des Tags und die kleinere Leuchte zur Waltung der Nacht, und die Sterne. Gott gab sie ans Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.“ (Gen 1, 14-19)

Die Genesis unterscheidet zwischen dem Licht an sich und den konkreten , einzelnen Lichtquellen (des Tages und der Nacht). Denn die Erschaffung des Lichts selbst hatte schon der erste Tag gebracht. Das aber führt zum heutigen zweiten Gedanken, den dieser Text allen nahe bringen will: Ja, es gibt grundsätzlich Gut und Böse, Licht und Dunkel im Leben; aber entscheidend ist, dass und wie ich mich immer wieder neu konkret für Gutes, für das Licht entscheide – trotz aller Wolken, gegen alles Dunkel. Dazu brauche ich Gottes Segen. Davon spricht die vierte Strophe des liturgischen Abendhymnus für den Mittwoch, den vierten Schöpfungstag.

Schließlich der dritte Gedankenimpuls, er findet sich in der dritten Strophe: Auch den Wechsel der Zeiten verdanken wir Gott – Sonne, Mond und Sterne gliedern die Zeit, nach ihnen berechnen wir Tag und Monat und Jahr. „Im Jahr des Herrn“/„Anno Domini“ hat man früher gesagt und damit die Zeit unseres Lebens als Geschenk von oben gewusst

„Du Gott des Himmels, heil’ger Herr, / du hast das hohe Firmament durch der Gestirne lichte Zier / mit feuerfarbnem Glanz geschmückt. Du schufst am vierten Schöpfungstag / der Sonne goldnes Flammenrad, du gabst dem Monde sein Gesetz, / den Sternen wiesest du die Bahn. Und wie die Sonne steigt und sinkt, / so wird es Tag, so wird es Nacht; und Mond und Sterne machen kund / den Wechsel und das Maß der Zeit. Erleuchte, Herr, auch unser Herz. / Wir sind befleckt; mach du uns rein. Zerbrich die Ketten unsrer Schuld / und nimm von uns des Bösen Last. Dies schenk uns, Vater, voller Macht, / und du, sein Sohn und Ebenbild, die ihr in Einheit mit dem Geist / die Schöpfung zur Vollendung führt. Amen.“

Für die Lateinliebhaber zum Schluss wie gewohnt den Originaltext des Abendhymnus:

„Caeli Deus sanctissime, / qui lucidum centrum poli candore pingis igneo / augens decori lumina. Quarto die qui flammeam / solis rotam constituens, lunae ministras ordini, / vagos recursus siderum, Ut noctibus, vel lumini / diremptionis terminum, primordiis et mensium / signum dares notissimum: Illumina cor hominum,/ absterge sordes mentium, resolve culpae vinculum, / everte moles criminum. Praesta, Pater piissime, / Patrique compar Unice, cum Spiritu Paraclito / regnans per omne saeculum.“

Nur wer vor Jahrzehnten in seiner Jugend klassisch katholisch sozialisiert und geprägt worden ist (wie das in Süddeutschland, am Rhein oder im Cloppenburger Land der Fall war), kann wohl mit dem Begriff „Herz-Jesu-Freitag“ etwas anfangen. Weil ich auch zu jener älteren Generation gehöre, ist mir dieser Tag mit der besonderen Betonung des Empfangs und der Verehrung der Heiligen Kommunion immer wichtig gewesen.

Und gleichzeitig gelten die bekannten Herz-Jesu-Darstellungen schon als Inbegriff des religiösen Kitsches. Künstlerisch sind sie tatsächlich nicht in eine Zeit gefallen, in der christliche Kunst auf dem Höhepunkt ihrer Bildkraft gewesen wäre. Andererseits war die Herz-Jesu-Verehrung wohl der letzte gemeinsame spirituelle Impuls, der die europäische Kirche über mehr als 100 Jahre geprägt hat – von der Mitte des 19. bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Deshalb die Frage: Was hat es mit dieser sehr traditionellen Form der Glaubenspraxis eigentlich auf sich? Dazu hilft ein Blick auf den rechten Seitenaltar unserer Straßberger Kirche. Links und rechts vom kleinen Tabernakel findet man da jeweils sechs Heiligendarstellungen. Uns interessiert die linke Seite, und zwar deren obere Reihe:

Links die Nonne Juliane von Lüttich (die wird für uns ein andermal noch wichtig werden); den in der Mitte kennen wir, unseren Diözesanpatron Bischof Ulrich. Und die Frau rechts, um die geht es. Sie hieß Margareta Maria Alacoque (1647-1690), war eine französische Ordensfrau und lebte im burgundischen Kloster Paray-le-Monial. Damals gab es in Frankreich einen heißen innerkatholischen Streit. Auf der einen Seite forderte der sogenannte „Jansenismus“ (so benannt nach dem Gründer Cornelius Jansen) strenge Askese, zu der auch der Verzicht auf die heilige Kommunion gehörte. Wer dem nicht folgte, galt als laxer Katholik; vor allem den Jesuiten wurden das vorgeworfen. Genau in diese Spaltung der Gläubigen hinein kamen die Visionen der Nonne Margareta Maria Alacoque. Sie berichtet, Jesus gesehen zu haben, der ihr sein flammendes Herz zeigte – Ausdruck „der unaussprechlichen Wunder seiner reinen Liebe“. Darauf weist sie also in unserem Bild hin.

Schon in früheren Jahrhunderten der Kirchengeschichte gab es immer wieder Gebete, Bilder, Meditationen zu den Wunden Jesu. Mit der Nonne von Paray-le-Monial aber bekam diese Form der Frömmigkeit eine ganz eigene Dynamik. Jesus habe sie nämlich aufgefordert: „Vor allem sollst Du mich so oft in der heiligen Kommunion empfangen, als der Gehorsam es dir erlaubt… Du sollst darüber hinaus jeden ersten Freitag im Monat kommunizieren.“ Das war einerseits die Gegenposition zum Jansenismus und die Aufforderung der persönlichen Bindung an das Leiden Jesu für uns und zugleich als Sühne für den Unglauben gegenüber dieser brennenden Liebe Christi. Damit aber wurde es andererseits in den Zeiten radikaler Kirchenkritik von Aufklärung und Französischer Revolution so etwas wie das „Panier und Feldzeichen eines religionspolitischen Programms“ (Alex Stock) im Blick auf den ganzen Erdkreis, der gegen alle Widerstände unter die Herrschaft Christi kommen soll. 1856 erklärte Papst Pius XI. das Fest liturgisch für die ganze Kirche verbindlich, am Freitag der Woche nach Fronleichnam. Und dazu kam eben der monatliche Herz-Jesu-Freitag als fromme Übung.

Die Tradition der Herz-Jesu-Darstellung hat dann natürlich auch auf die Darstellungen von Maria eingewirkt, deren Leben, Bedeutung, Heilwirksamkeit – entsprechend der Prophezeiung des greisen Simeon an Maria bei der Darstellung des neugeborenen Jesus im Tempel: „Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ (Lk 2, 35) Hier das Bild am linken Seitenaltar bei uns in Straßberg. Das Herz Marias, vom Kreuz wie von einem Schwert durchstoßen und zugleich hineingestellt in die Weite des Himmels. Der religiösen Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Warum auch? Wenn solche Darstellungen zum Nachdenken führen (manchmal auch reizen), haben sie mehr als genug vollbracht.

Nun aber für heute ein Gedanke, der Ihnen vielleicht auch ab und zu durch den Kopf geht: Was bringt es denn eigentlich, so viel an die Toten zu denken? Wäre es nicht wichtiger, vor allem sich um die Lebenden zu sorgen? Doch schon Thomas von Aquin wusste: Wenn wir für die Toten beten, hilft es mehr uns als den Toten…

Unterricht von Hilde Domin (1906-2006)

Jeder, der geht,

belehrt uns ein wenig

über uns selber.

Kostbarster Unterricht

an den Sterbebetten.

Alle Spiegel so klar

wie ein See nach großem Regen,

ehe der dunstige Tag

die Bilder wieder verwischt.

Nur einmal sterben sie für uns,

nie wieder.

Was wüssten wir je

ohne sie?

Ohne die sicheren Waagen,

auf die wir gelegt sind,

wenn wir verlassen werden.

Diese Waagen, ohne die nichts

sein Gewicht hat.

Wir, deren Worte sich verfehlen,

wir vergessen es.

Und sie?

Sie können ihre Lehre

nicht wiederholen.

Dein Tod und meiner

der nächste Unterricht:

so hell, so deutlich,

dass es gleich dunkel wird.

Links eine andere Nonne. Es ist Juliane von Lüttich (1193 bis 1258). Sie hatte ein ziemlich bewegtes Leben; aber das, was von ihr geblieben ist, war ihre spezielle Form der Frömmigkeit. Ihr als großer Vertreterin der mittelalterlichen Frauenmystik drückte sich der Glaube in Visionen aus. Und eine dieser Visionen zeigt unser Bild:

Sie sah den Mond, dem ein kleines Stück fehlte. Und was fehlte, war ein spezielles Fest, bei dem die Christen im Besonderen die Eucharistie verehren sollten. Als ersten überzeugte sie von dieser neuen Idee ihren Beichtvater aus dem Kloster und hatte das große Glück, dass der einige Jahrzehnte Papst wurde: Urban IV. Und so gibt es eben seit 1264 das Fest Fronleichnam.

Was aber steckt hinter dieser Geschichte? Um es kurz und plakativ zu sagen: da stecken wir Germanen dahinter. Für Christen des ersten Jahrtausends, die alle noch irgendwie ihren heidnischen Philosophen Platon aus der Antike im Hinterkopf hatten, war ganz klar: das Wesentliche ist die geistige, die nicht materielle, die unsichtbare Wirklichkeit. Und wenn es dann bei den Wandlungsworten hieß „Das ist mein Leib“, musste nicht viel gerätselt werden, es ging um den beim Vater im Himmel verherrlichten Jesus Christus, den die Gläubigen als Auferstandenen in ihrer Mitte wussten. Nun prägten aber seit einigen Jahrhunderten immer mehr unserer germanischen Vorfahren das Leben der Kirche. Und ein alter Germane hatte von Platon keinen Dunst, ihm war das Konkrete, Greifbare, Materielle wichtig. Deshalb fragte der auch, was früheren christlichen Generationen nie in den Sinn gekommen wäre: „Wenn das Leib Christi ist, dann muss doch da auch Blut drinnen sein.“ Und schon wurde leidenschaftlich über Eucharistie gestritten. Und es geschahen die ersten sogenannten Blutwunder. Dafür müssen wir uns jetzt aber nach Rom begeben, in den Vatikan, und zwar in jene Räume, die Raffael auf Befehl von Papst Julius II in den 1510er Jahren ausmalte, genauer: in die „Stanza di Eliodoro“.

Oh, was gäbe es da alles zu erzählen; wie gern wäre ich mit Ihnen, mit Euch vor Ort. Aber nur so viel: an die vier Wände sind vier Ereignisse gemalt, bei denen die starke Hand Gottes schützend über den Päpsten mehr als überdeutlich spürbar war. Auf unserem Foto rechts die entsprechende Urszene schlechthin, nämlich die nächtliche Befreiung von Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis des Herodes (Apg 12, 5-12). Links davon Papst Leo I. (mit dem Gesicht von Papst Leo X., der dem inzwischen verstorbenen Papst Julius nachgefolgt war), der dem Hunnenkönig Attila entgegenreitet, um ihn von der Zerstörung Roms abzuhalten. Und genau gegenüber der Befreiung des Befreiung des Petru, sieht man dann jenes Fresko, um das es uns geht:

Dargestellt ist hier eben eines jener sogenannten „Blutwunder“, die im Hohen Mittelalter immer wieder vermeldet wurden, um die Wahrheit des christlichen Glaubens an die Gegenwart Jesu Christi deutlich zu kommunizieren: einem deutschen Priester (wie hätte es anders als ein deutscher sein können…) war der Glaube an die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi wankend geworden, und deshalb war dieser zu einer Bittwallfahrt nach Rom aufgebrochen. Im umbrischen Bolsena, am uralten Pilgerweg nach Rom gelegen, geschah es ihm dann 1263, dass bei den Wandlungsworten Blut aus der Hostie floss. Eigens für das Korporale – das Tuch, auf dem der Kelch steht – mit seinen roten Blutflecken wurde später der Dom von Orvieto gebaut.

Und auf dem Fresko Raffaels wird die „Messe von Bolsena“ zur Bestätigung des katholischen Glaubens nun in den 1510er Jahren angesichts von Papst Julius II. gefeiert, dem Verteidiger des wahren Glaubens an die Eucharistie (und überhaupt). Aber vielleicht fragen Sie sich schon seit längerem: was hat das denn alles mit unserer Straßberger Kirche zu tun? Es hat mit folgendem Bild zu tun:

Erkennen Sie den Bildausschnitt? Diese großformatige Fotoarbeit hängt bei uns in der Franziskuskapelle. Falls Sie die noch nie gesehen haben sollten, gehen Sie doch einfach nach einem Gottesdienst dorthin. Es lohnt sich! Die Arbeit stammt vom Münchner Künstler Christoph Brech. Ihm gelang das Foto während Renovierungsarbeiten Fresken vor einigen Jahren. Gerüste waren aufgebaut, damit die Restauratoren gut arbeiten konnten. Und genau aus einem solchen Blickwinkel wurde das Bild aufgenommen. Ich finde es unter mehreren Gesichtspunkten ganz wunderbar:

Erstens, ästhetisch und künstlerisch ist diese Kombination von Fresko und Gerüst hoch attraktiv. Alle Figuren sind in diesen „Bild-Käfig“ zweier ganz unterschiedlicher Zeitepochen eingespannt. Unten die Schweizer Gardisten (der rechte, von dem man nur eine Auge sieht, ist übrigens Raffael mit einem Selbstbildnis. Und darüber die Entourage des Papstes mit Kardinälen, die alle seine Verwandten sind, hinter dem Papst, der kniend das Wunder anbetet.

Damit aber zeigt zweitens dieses Bild theologisch perfekt, was „Eucharistie“ ist: man sieht nicht das Gesicht des Papstes, es geht bei der Eucharistie und auch dem Wunder von Bolsena, das ins 16. Jahrhundert hineingebeamt wird, gar nicht um ihn. Es geht um das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens, das Wandlung von Brot und Wein. Beide sieht man ebenfalls nicht. Man glaubt die Wandlung. Bei diesem Bild Christoph Brechs denke ich immer an jene Verse, die der heilige Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert genau für die Liturgie des Fronleichnamsfestes gedichtet hat: „Adoro te, devote, latens Deitas“ / „Gottheit, tief verborgen, betend nah ich dir“. Und dann die letzte, die siebte Strophe (im Gotteslob Nr. 497): „Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht…“ Wunderbarer hätte man es nicht ins Bild rücken können.

Und schließlich noch ein dritter, sehr persönlicher Grund, warum ich dieses Foto so liebe: Das Gerüst, das man da sieht, war aufgebaut für die Arbeit am Fresko mit Papst Leo I. und König Attila. Und genau auf diesem Gerüst konnte ich selber durch Vermittlung des verantwortlichen Chefs für die Gemälde des Vatikan, Prof. Arnold Nesselrath, in der für die Öffentlichkeit geschlossenen Stanza di Eliodoro eine halbe Stunde ganz allein unwahrscheinlich nah den Malspuren Raffaels nachgehen. So etwas vergisst man nicht!

Es war ein langer Weg von Juliane von Lüttich über Bolsena und Rom bis in unsere Straßberger Franziskuskapelle.

Osterkerze

Die Osterkerze der Pfarrei Straßberg gestaltet jedes Jahr Herr Max König. Und die sind alle immer so schön, dass wir sie unbedingt aufheben. So stehen nun die der letzten Jahre links hinten in der Kirche vor der Tafel mit den Namen der Gefallenen unserer Pfarrei aus dem Zweiten Weltkrieg.

Fortsetzung folgt …

Franziskuskapelle

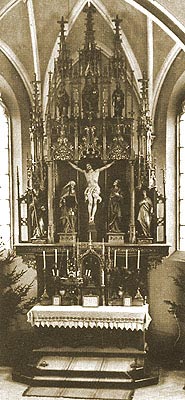

Neugotische Pfarrkirche

Die Bildern unserer – damals noch – neugotischen Pfarrkirche (ca. 1873) zeigen Innen- und Außenansichten. Teile der alten Kirche von 1873 wurden in den Kirchenbau von 1957/58 mit einbezogen.

Friedhofskapelle

Geschichte der Pfarrei

Aus dem Jahr 1466 gibt es Aufzeichnungen aus denen hervorgeht, dass die Straßberger Katholiken von Bobingen aus betreut wurden.

Im späten Mittelalter, als sich erst einige wenige Häuser um das Schloss Straßberg scharten, oblag die seelsorgerische Betreuung von Straßberg dem Kloster St. Georg in Augsburg. Aus dem Jahr 1743 wird berichtet, dass in der Schlosskapelle täglich Gottesdienst gehalten wurde. Eine erste kleine Kirche wurde 1788 an der Stelle errichtet, wo sich heute die Metzgerei der Ortschaft befindet. Die Erlaubnis zu diesem Bau gab Fürstbischof Clemens Wenzeslaus . Von Geistlichen aus Bobingen wurde hier wöchentlich eine Hl. Messe gefeiert. Ab 1793 strebte die Gemeinde eine eigene Priesterstelle an und erst 1821 kam eine sogenannte Provisur unter königlichem Patronat zustande. 1838 entstand ein eigenes Kurat- und Schulbenefizium, das der Pfarrei in Bobingen untergeordnet war. 1861 wurde dieses Benefiziat selbständig.

Straßberg zählte inzwischen schon 370 Einwohner und bekam ein eigenes Gotteshaus, welches am 12. Oktober 1873 eingeweiht wurde. 1923 schließlich wurde das Benefizium zu einer selbständigen Pfarrei erhoben. Straßberg wuchs weiter. Die im Wertachtal entstandene Siedlung, die zur Gemeinde Bobingen gehörte, wurde damals seelsorglich der Pfarrei Straßberg zugeordnet.Die alte neugotische Kirche war deshalb zu klein, um alle Gottesdienstbesucher beim Sonntagsgottesdienst aufzunehmen. Deshalb wurde diese 1957/1958 zum Teil abgebrochen und in der jetzigen Form neu aufgebaut. Die Kirche wurde 1988 unter Pfarrer Josef Viertl renoviert ( Bilder der neuen und alten Kirche unter dem Punkt „Kirche“ ).

1997-1999 wurde die Kapelle, der einzige noch erhaltene historische Teil der ehemaligen neugotischen Kirche, neugestaltet und erneuert. Die Maßnahme wurde durch viel Eigenleistung freiwilliger Helfer, Spenden und Zuschüsse finanziert. Es wurde so ein Raum geschaffen, der allen Besuchern eine angenehme und familiäre Atmosphäre vermittelt. Unter Beteiligung aller Pfarreimitglieder wurde ihr der Name Franziskuskapelle gegeben ( Bilder unter dem Punkt „Kapelle“ ).

Die kleine „Feldkapelle in der Leitach“ ist der „Schmerzhaften Mutter Gottes“ geweiht. Sie ist eine Stiftung des Privatiers und ehemaligen Viehhändlers Josef Zerrle. Für diese Kapelle war am 10. August 1896 vom Bischöflichen Ordinariat in Augsburg die „licentia celebrandi“ (die Erlaubnis zum Feiern der Messe) erteilt worden. Man kann davon ausgehen, dass dies auch das Erbauungsjahr war. Damals war der Bereich um die Kapelle noch freies Feld. Heute befindet sich die Kapelle im Bereich des neuen Friedhofes von Straßberg. Außerdem wurde sie vor kurzem außen und innen durch die Mithilfe vieler Handwerker, freiwilliger Helfer und auch großzügiger Spender renoviert

Es ist noch anzumerken, dass neben der Kirche und dem Schloss diese Kapelle ebenfalls unter Denkmalschutz steht und besonders erhaltenswert ist.

Zunächst betreute der Pfarrer von Straßberg aus neben der stark angewachsenen Pfarrgemeinde Hl. Familie in Bobingen-Siedlung, in der 1968 eine neue Kirche gebaut wurde, auch noch die Pfarrei in Reinhartshausen.

Vor einigen Jahren wurde schließlich die Gemeinde in Bobingen-Siedlung zur Stadtpfarrei Hl. Familie erhoben. Ab diesem Zeitpunkt wurden Straßberg und Reinhartshausen von dort aus vikariert. Der jeweilige Pfarrer hatte nun seinen Sitz in Bobingen-Siedlung. Dort befindet sich bis heute auch das Pfarrbüro für die Pfarrei Hl. Kreuz, Straßberg. Seit 1992 wird die Pfarrei von Herrn Pfarrer Dr. Florian Schuller als nebenamtlichen Pfarradministrator betreut. Ihm stehen ein Ständiger Diakon und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Seite. Heute umfasst die Pfarrei ca. 900 Katholiken bei 1173 Einwohner (Stand 2010).

Die Pfarrei Heilig Kreuz in Straßberg gehört zur Diözese Augsburg und zum Dekanat Schwabmünchen.

Normalerweise findet jeden Sonn- und Feiertag um 9.00 Uhr ein Gottesdienst statt. Unter der Woche feiert die Gemeinde am Mittwoch und am Freitag, jeweils um 19.00 Uhr einen Gottesdienst. Zusätzliche Gottesdienstangebote, Andachten etc. sind dem monatlich erscheinenden Mitteilungsblatt zu entnehmen.

Seelsorge in der Pfarrei

| 1. | 1796 | Mathias Metz |

| 2. | Augustin Gessele | |

| 3. | bis 1806 | Othmar Hochwied |

| 4. | 1806 | Benno Ruf, Vikar |

| 5. | 1821 – 1823 | Franz Xaver Prestele |

| 6. | 1823 – 1825 | Johann B. Seydenfuß |

| 7. | 1835 – 1839 | Michael Glimm |

| 8. | 1839 – 1841 | Joh. Ev. Rummelsberger |

| 9. | 1841 | Kaspar Schmid, Vikar |

| 10. | 1841 – 1846 | Ulrich Haberes |

| 11. | 1846 – 1847 | Mathias Mayr |

| 12. | 1847 – 1852 | Joseph Schmid |

| 13. | 1852 – 1857 | Lorenz Voag, Vikar |

| 14. | 1857 – 1862 | Josef Kortler, Kurat |

| 15. | 1862 – 1869 | Josef Kappelmayr, Kurat |

| 16. | 1870 – 1875 | Ignaz Gärtner, Pfarrurat |

| 17. | 1875 – 1880 | Jakob Ostler, Pfarrkurat |

| 18. | 1881 – 1883 | Georg Rothneiger, Pfarrkurat |

| ab 1883 | verschiedene Vikare | |

| ab 1896 | Pfarrer Zett, Vikar, von Wehringen aus | |

| 19. | 1905 – 1910 | Josef Rothmayr, Pfarrkurat |

| 20. | 1911 – 1948 | Dr. Philipp Haeuser ( Info unter Punkt „Gemeinde“ ) |

| 21. | 1947 – 1957 | Johann Stegmann |

| 22. | 1957 – 1977 | Johann Schirmbrand |

| 23. | 1977 – 1987 | Josef Viertl |

| 24. | 1988 – 1992 | Hans Kopietz |

| 25. | seit 1992 | Dr. Florian Schuller |

| 26. | seit 1993 | Thomas Schmitz, Ständiger Diakon |

Mehr zur Geschichte unserer Ortschaft erhfahren Sie auch hier: